Der Schwielochsee

Der Schwielochsee gehört zu den größten natürlichen Seen der Niederlausitz. Er wird auch Niederlausitzer Meer genannt, erstreckt sich in einer Länge von 10,5 km in Nord-Süd Richtung und umfasst eine Fläche von 11,7 km2.

Man unterscheidet zwischen dem Großen und dem Kleinen Schwielochsee. Der Kleine Schwielochsee liegt im Süden bei Goyatz und Jessern. Er hat eine Tiefe von 8 - 9 m und ist mit dem Großen Schwielochsee durch eine Fahrrinne, genannt der "Hals", verbunden. Der Große Schwielochsee hat eine Tiefe bis 14 m, die größte Breite liegt bei 2,4 km zwischen den Dörfern Zaue und Speichrow. Anliegergemeinden sind im Süden Goyatz, im Westen Zaue, im Osten Jessern, Speichrow, Pieskow, Niewisch und Möllen.

weite Landschaften am Schwielochsee

Der Wasserzufluss erfolgt im Westen durch das Ressener Mühlenflies, im Osten durch das Doberburger Mühlenflies und das Möllener Mühlenflies sowie einige ehemalige Torfgräben. Die Regulierung des Wasserspiegels des Sees, der 41,5 m über NN liegt, erfolgt überwiegend durch die in seinem nordwestlichen Teil durchfließende Spree. Die Uferbereiche des Schwielochsees haben sich sehr unterschiedlich herausgebildet. Die höchsten Erhebungen sind der Weinberg zwischen Speichrow und Pieskow mit 63,7 m, der Swietenberg bei Sawall mit 61,8 m und der Babenberg bei Jessern mit 54 m.

Das Westufer zeigt vorrangig rasch abfallende Hänge, überwiegend mit Kiefernwald bewachsen. Dem gegenüber zeigt das Ostufer nur einen allmählichen Abfall. Seewärts verläuft die Uferzone meist flach und fällt dann steil ab. Während die Ostseite vorrangig Kies und z.T. Geröll aufweist, zeigt sich das Westufer stark verschlammt.

Alle Seen in unserer Region liegen im Bereich der eiszeitlichen Bildungen. Die nach Süden vordringenden Eismassen brachten Schutt und Geröll mit sich. Noch heute bezeugen Findlinge der verschiedensten Größen und Gesteinsarten ihre Herkunft aus Skandinavien. Die beim späteren Abtauen des Eises freigewordenen Schmelzwasser haben sich zunächst in den bereits vorhandenen Rinnen gestaut, ehe sie dann später einen Abfluss fanden.

Trotz der Schwierigkeit einer genauen Bestimmung ist der Schwielochsee seiner Entstehung nach als Rinnensee zu bezeichnen. Seine langgestreckte und schmale Form spricht dafür. Auch ist die Entstehung des Sees nicht so sehr auf eine erfolgte Auswaschung, sondern mehr auf eine Ansammlung großer Schmelzwassermengen zurückzuführen. Dafür spricht auch die geringe Tiefe des Sees.

Der Schwielochsee ist das Mittelstück eines nord/süd-gerichteten Rinnensystems zwischen dem Berliner und dem Baruther Urstromtal.

Wie überall an Seen und Flüssen pulsierte das Leben auch schon in vorgeschichtlicher Zeit am Schwielochsee. Während vor der Zeitwende und in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitrechnung germanische Stämme das Gebiet bewohnten, siedelten im Zusammenhang mit der großen

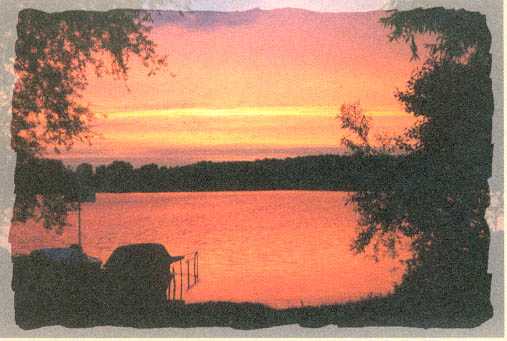

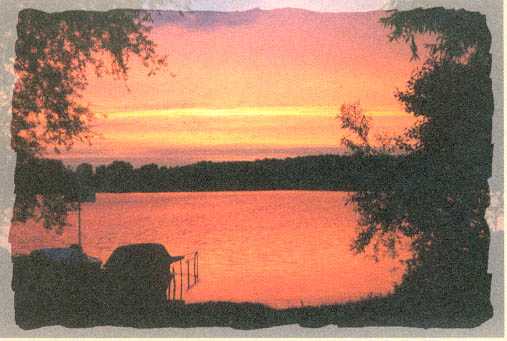

abends am Schwielochsee

|

Völkerwanderung um 600 slawische Stämme zwischen Oder, Bober und Queis im Osten und der Saale im Westen und damit auch in unserem Raum. In der Niederlausitz sollen die Sorben im sechsten Jahrhundert festen Fuß gefasst haben. Da bei ihnen Jagd und Fischfang eine besondere Rolle spielten, siedelten sie vorrangig an Gewässern.

Belegt wird das durch eine Vielzahl von Funden. Der Schwielochsee wird erstmals 1302 in einer Urkunde des Landgrafen von Thüringen erwähnt, in der es um die freie Schiffahrt der Lieberoser Bürger ging. Der Name wechselt in Lautung und Schreibweise durch die Jahrhunderte. So u.a. von 1302 Zwilow, 1757 Schwieloh, bis 1879 Schwielochsee. Der Seename sowie auch Ortsnamen und Flurnamen sind überwiegend niedersorbischen Ursprungs.

Der Große Mochowsee

Eingebettet in unsere herrliche Niederlausitzer Heidelandschaft, liegen im südöstlichen Teil des Dahme-Spreewald-Kreises, zwischen Spreewald und Schwielochsee, eine Reihe kleinerer Seen. Zu diesen zählt auch der Große Mochowsee. Wegen seines klaren Wassers und seiner herrlichen land- schaftlichen Lage, kann er zweifellos als eine Perle unserer schönen märkischen Heimat bezeichnet werden. Gletschereis und Schmelzwasser der Weichsel-Eiszeit sorgten für seine Entstehung und heutige Form. Mit seiner etwa 130 ha großen Wasserfläche ist er nicht den größeren Seen unseres Landes zuzuordnen. Doch seine Tiefe, im Durchschnitt etwa 9 m und an den tiefsten Stellen bis zu 20 m, unterscheiden ihn von seinen Nachbarseen.

Die Umgebung des Sees ist eine Naturschönheit. Ihr Relief wurde in der südlichsten Stillstandslage der Weichsel-Eiszeit geschaffen. Steile Hänge an seinen Ufern kennzeichnen diese hüglige Endmoränenlandschaft. Das heutige Feuchtwiesengebiet wurde zum Flächendenkmal erklärt. Der See hat drei kleine Zuflüsse, die ihn mit glasklarem Quellwasser speisen. Ein schmaler Durchstich verbindet ihn mit dem "Kleinen Mochowsee". Das Baroldter Mühlenfließ entwässert den See in Richtung Schwielochsee. Im See liegt eine 50x80 m große und 12 m hohe Insel, der "Karnickelberg" oder auch "Liebesinsel" genannt. Sie soll der Sage nach entstanden sein, als ein Riesenfräulein, welches am Mochower Ufer lebte, einen Damm durch den See bauen wollte, um schnell zu ihrem Geliebten auf die andere Seite des Sees, in die Kesselberge zwischen Lamsfeld und Jessern, zu gelangen.

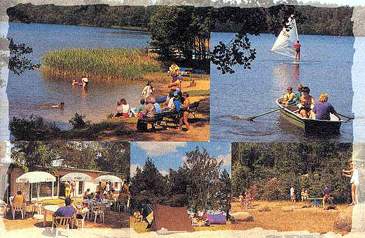

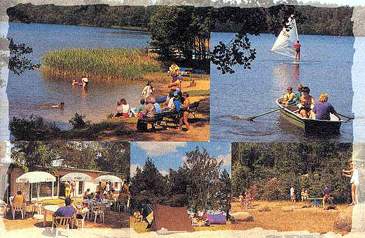

Impressionen vom herrlichen Mochowsee

Die Geschichte übermittelt uns, dass es im Dreißigjährigen Krieg zu Kämpfen zwischen den Schweden und den kaiserlichen Truppen auf dem Damm zwischen den beiden Mochow-Seen kam. Steinkugeln aus dieser Zeit sollen später von Mochower Bürgern als Gewichte für ihre Webstühle verwendet worden sein. Noch um das Jahr 1980 befand sich eine solche Kugel im Besitz eines Goyatzer Bürgers.

Auch Napoleon soll bei seinem Zug nach Russland an den Ufern des Sees gewesen sein. Neben der Episode über seinen Aufenthalt in der Gaststätte in Mochow, soll auch die Kriegskasse Kaiser Napoleons mit einem Wagen die steilen Hänge des Ufers hinunter in den See gerollt sein. So entstand die Sage vom Goldwagen im Mochowsee. Im Jahre 1993 sind auf dem oberen Teil des Campingplatzes Lamsfeld Gräberfelder aus dem 3. Jh. v. Chr. entdeckt worden.

Neben der Vielzahl an Fischarten, die im See leben und auch gefangen werden, sind auch schon besonders große ins Netz gegangen. So fing der Fischer im Jahre 1977 einen Karpfen von 27 kg und 112 cm Länge. Die größte Schuppe war so groß wie eine Streichholzschachtel. Auch andere Tierarten, viele Wasservögel und seltene Pflanzen erfreuen den Naturfreund immer wieder. So sind hier heute noch der seltene Eisvogel und auch der Fischotter anzutreffen. |