das Schlaubetal

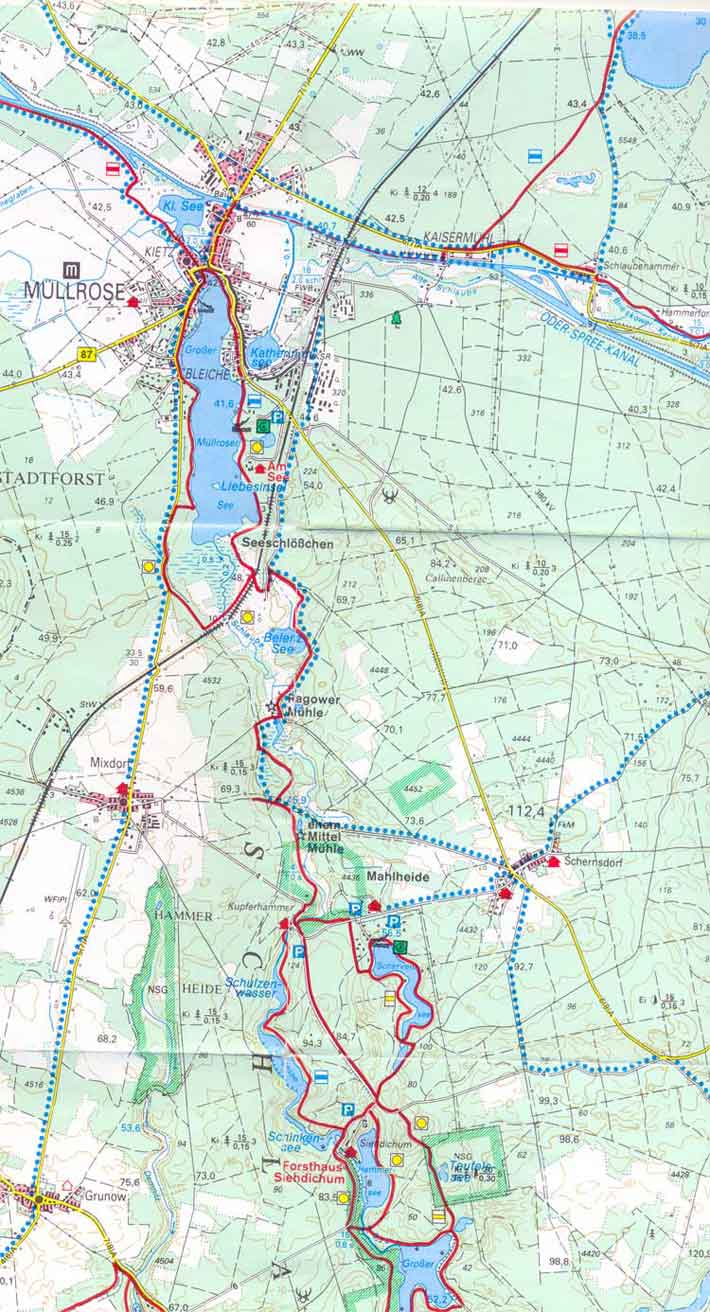

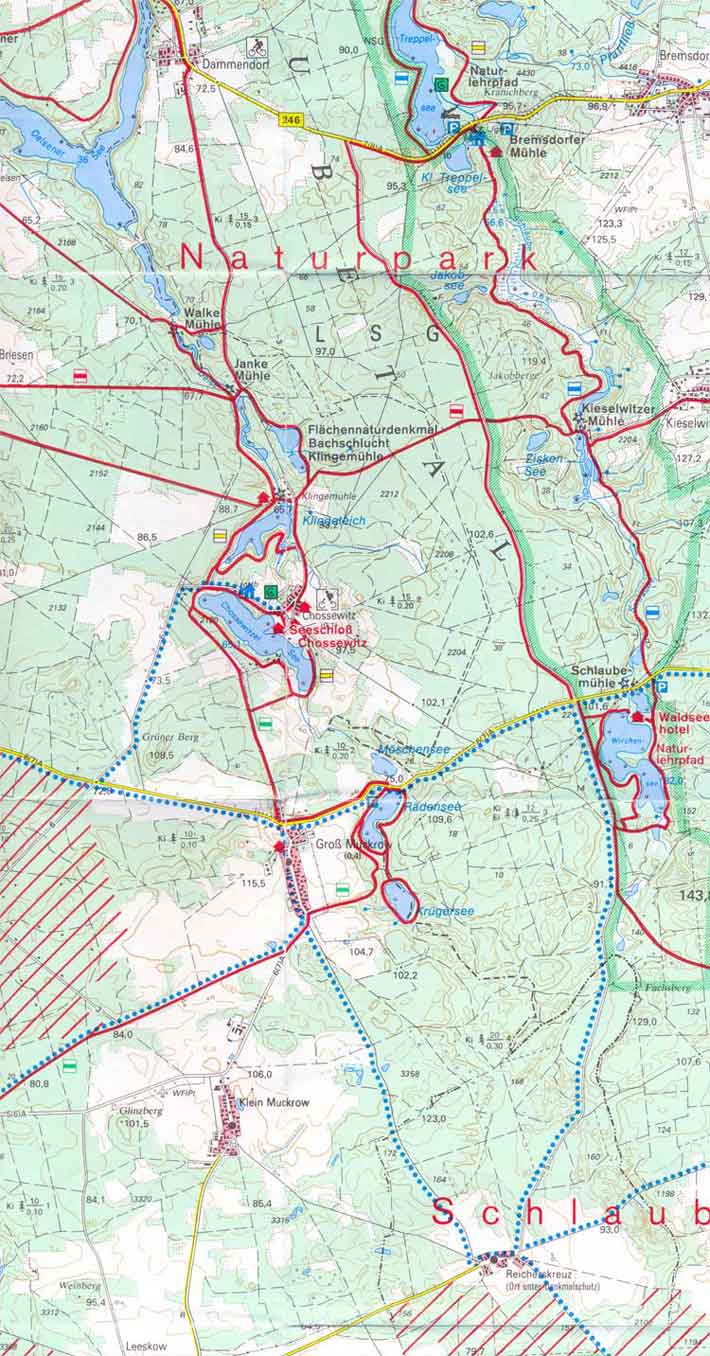

Naturpark Schlaubetal Das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet dieses im Oder-Spree-Seengebiet ist seit Ende 1995 der Naturpark Schlaubetal mit einer Fläche von 227 km² Er ist der dritte Naturpark Brandenburgs und fällt in die Landkreise Spree-Neiße, Oder-Spree und Dahme-Spreewald. Er hat z.T. Wildbachcharakter mit naturnahem Buchen- Traubeneichen- und Traubeneichen-Kiefernwald mit natürlicher Baumartenkombination und seltenen Pflanzen- und Tiergemeinschaften (Hänge zwischen "Siehdichum" und Bremsdorfer Mühle). 13 Pflanzen- und Tierarten - u.a. Frauenschuh und Korallenwurz als Orchideenarten, Smaragdeidechse und Hochmoor-Perlmutterfalter - kommen brandenburgweit nur noch im Naturpark Schlaubetal vor.

Einmalig sind die Waldfläche "Himmel" mit dem lichtdurchfluteten uralten Buchenbestand und die "Hölle" mit dem dichten und finsteren Unterwuchs. Ein Naturlehrpfad am Wirchensee gibt interessante Informationen. Im unteren Schlaubetal finden wir einen Flachmoorverlandungsbereich mit Sumpfcharakter. Ähnlichen Charakter weist das Schutzgebiet Oelsetal auf. Die Schlaube entspringt in der Wirchenwiese unmittelbar südlich des Wirchensees, den sie durchfließt. Dieser malerisch gelegene See ist durch eine Halbinsel in zwei |

Becken geteilt. Dann durcheilt die Schlaube ein enges Durchbruchtal, um danach vor der Kieselwitzer Mühle durch ein Wiesental zu fließen. Zufluß erhält die Schlaube von vielen kleinen Hangquellen aus der östlichen Hochfläche, u.a. vom Klautzke- und Kesselfließ. Die Erosion hat hier steile, wildromantische Täler in die Hochfläche eingeschnitten. Im weiteren Verlauf durchfließt die Schlaube wieder ein stark durchnäßtes Wiesental mit weiten Niedermoorflächen. Zahlreiche Hangquellen und ein namenloses Fließ aus östlicher Richtung führen ihr erneut Wasser zu. Bei der Bremsdorfer Mühle, die heute eine Ausflugsgaststätte ist, beginnt das Kernstück des Schlaubetales, die Seenkette. Die Schlaube durchfließt jetzt nacheinander den Kleinen und Großen Treppelsee, den Hammersee und, nachdem sie fast als breiter ruhiger Strom "Siehdichum" passiert hat, den Schinkensee, den Langesee und das Schulzenwasser. An der Ausflugsgaststätte Kupferhammer, wo einst durch die Wasserkraft der Schlaube ein Hammerwerk betrieben wurde, das Kupfer und später Raseneisenerz verarbeitete, endet die Seenkette. Östlich von Kupferhammer befindet sich der wegen seines noch relativ sauberen Wassers bekannte Schervenzsee mit dem größten Campingplatz des Schlaubetales. Die Schlaube wird jetzt zum Wiesenbach. Ihr Lauf führt zumeist durch sumpfige Wiesen mit breiten Schilf-, Rohr- und Seggengürteln sowie Erlen-Weiden- Gebüsch an der Ragower Mühle und am Belenzsee vorbei zum Großen und Kleinen Müllroser See. Anschließend wendet sich die Schlaube weiter nach Osten. Ihr Lauf ist jetzt größtenteils im Oder-Spree-Kanal und im Brieskowkanal aufgegangen. Lediglich zwischen Kaisermühl und Schlaubehammer und ab Klein Lindow bis Brieskow ist sie parallel zum Kanal ein selbständiger Bachlauf, um über den Brieskower See in die Oder zu entwässern. Das nächste Bachtal, das Oelsetal, erstreckt sich vom Rädensee, dem Quellgewässer der Oelse bei Groß Muckrow, weiter nach Norden zum Oelser See bei Oelsen, um später als Oegelfließ nördlich von Beeskow in die Spree zu münden. Das Oelsetal verläuft fast parallel zum Schlaubetal. Fischadler und Fischotter sind hier heimisch. Die Hügelkette zwischen dem Oelse- und dem Schlaubetal bildet eine Hauptwasserscheide. Das Wasser der Schlaube fließt über die Oder in die Ostsee und das der Oelse über Spree und Havel in die Nordsee. |

Müllrose - Tor zum Schlaubetal Eine Ortsgründung slawischen Ursprungs lässt die Ableitung des Ortsnamens vom slawischen "mala race" vermuten, das so viel wie "kleine Furt" bedeutet und die günstige Lage als Übergang über die Schlaube unterstreicht. Wenn man sich auf der Karte die Lage der Stadt ansieht, versteht man, dass die Errichtung von Festungsanlagen überflüssig war. Der große Müllroser See, die Schlaube und der kleine Müllroser See schützten den Ort nach Osten und Süden. Im Laufe der Zeit fast verlandete Sumpfgebiete erstreckten sich im Norden und Westen. Nur die Ausfahrten nach Frankfurt (Oder), Beeskow und Guben wurden durch Tore geschützt. Heute wirbt Müllrose mit seiner günstigen Lage als "Tor zum Schlaubetal". Eine Bestätigungsurkunde von 1275 der Stadt- und Marktrechte ist das älteste erhaltene Dokument. Ein heute noch existierender Mühlenbetrieb findet darin Erwähnung. Der kleine Mühlenbetrieb entwickelte sich ab 1839 nach dem Erwerb durch die Familie Schmidt von der Wassermühle zum modernen Industriebetrieb mit dem Einbau der ersten Dampfmaschine im Jahr 1865. Ab 1884 begann die automatische Müllerei, und selbst Mühlenspezialisten aus Amerika kamen, um die deutschen Fortschritte in der Getreideverarbeitung zu studieren. Weltausstellungen in Wien und Paris verhalfen dem Betrieb im 19. Jh. zu Weltruhm (Plaketten an der Mühle). Mit dem Friedrich-Wilhelm-Kanal, der eine Verbindung zwischen Oder und Spree herstellte und eine technische Meisterleistung war, fand Müllrose ebenfalls Bewunderung in ganz Europa und eröffnete der Stadt das Tor zur Welt. Bereits 1558 wurde mit dem Kanalbau als gemeinsames Projekt des Kurfürsten Joachim II. und Kaiser Ferdinands 1. begonnen. Der Kaiser wollte die habsburgischen Besitzungen Schlesien und Böhmen über Oder, den Kanal, Spree, Havel und Elbe am Nordseehandel beteiligen. Nur das westliche Teilstück ("Kaiserkanal" bzw. "Alter Graben") konnte damals - unter anderem aus Geldmangel - fertig gestellt werden. Die Idee für diesen Kanal hatte bereits Kaiser Karl IV., der vor 1373-1378 brandenburgischer Landesherr war. Der Ausbau und die Ergänzung des östlichen Teils bezogen dann den Unterlauf der Schlaube mit ein und machten in den Jahren 1662- 1668 eine handelspolitische Wasserstraße daraus. Im Siebenjährigen Krieg (1756-1763), nach der Niederlage der preußischen Armee gegen das vereinigte österreichisch-russische Heer in der Schlacht bei Kunersdort, wurde auch Müllrose vorübergehend besetzt und geplündert sowie die Kanalanlagen und Schleusen zerstört. 100 Jahre später, in den Jahren 1891 - 1897, erfolgte dann der Anschluss an den inzwischen erweiterten Oder-Spree-Kanal. Die zweite Hälfte des 19. Jh. brachte für Müllrose einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es entstanden kleine und mittlere Handwerksbetriebe, z. B. Webereien, Sägewerke, Kunstmühle, Kofferfabrik, Schiffswerften. Grundlage dafür waren meist die mittelalterlichen Mühlen an der Schlaube. Nach Gründung der DDR am 7. 10. 1949 arbeiteten viele Bewohner Müllroses nicht mehr nur in eigenen Betrieben, sondern auch in den benachbarten Industrie- Ballungszentren Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt. |

Das heutige Aussehen der Stadt wurde am Ende des 18. Jh. bis in die zweite Hälfte des 19. Jh. geprägt. Die Verwüstungen in den Jahren davor haben dafür gesorgt, dass das Städtchen kein älteres Stadtbild hat. Vor dem Dreißigjährigen Krieg und im Siebenjährigen Krieg haben bereits 1432 die Hussiten den Ort gebrandschatzt. Aber auch von Pest und Epidemien blieb Müllrose nicht verschont.

An dem fast quadratischen Marktplatz, einem der ältesten Plätze der Stadt und in seiner ursprünglichen Form wohl schon um 1260 angelegt, fallen das Jugendstilhaus und das Rathaus auf. Die ein- bis zweigeschossigen Bürgerhäuser haben eine horizontale Putzgliederung, und unter manchem Putz versteckt sich noch altes Fachwerk. Im Kietz, in der ehemaligen, nun denk malgeschützten Stadtschule, die etwa in der Mitte des 19. Jh. erbaut wurde, befinden sich das Heimatmuseum, das Einblicke in die Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung vermittelt, eine Bibliothek und die Schlaubetalinformation. Die barocke Müllroser Pfarrkirche hat ihre heutige Gestalt bei einem Umbau 1746 erhalten. Er wurde von Friedrich Wilhelm 1. initiiert. Die Bewohner der Stadt und eingepfarrten Ortschaften, z. B. Oberlindow, Neulindow und Weißenspring, mussten dabei unentgeltlich Hand- und Spanndienste leisten. Sehenswert im Inneren der Kirche ist der Kanzelaltar und Orgelprospekt. Den Ortsteil Kaisermühl erreicht man über den alleeartigen Kaisermühler Kirchsteig. Eine 1871 gepflanzte Eiche, die unter Naturschutz steht, sowie ein Kolonistenhaus aus dem 18. Jh. sind bemerkenswerte Zeugnisse der Vergangenheit. Von einer bereits 1275 erwähnten Wassermühle finden wir noch Mahlsteinreste im Garten eines zweigeschossiger Backsteinbaus, die auf seine damalige Bedeutung hinweisen. Die Namensgebung "Kaisermühl" könnte nach einem "Gore Kayser" erfolgt sein, der bereits 1495 als Müller auf der "Bretmühle zu Melrase" genannt wird. Von wirtschaftlicher Bedeutung für Kaisermühl sind seine Töpfereien. Die auch als Kaisermühle bekannte Wassermühle wurde im vorigen Jahr zu einem hervorragenden Hotel umgebaut. |

|

|